看護や介護の現場では、避けることのできない「別れの瞬間」。

そのたびに、心が揺れたり、言葉を失ったりした経験はありませんか?

グリーフケアとは、そんな場面で「どう寄り添うか」を考えるケアの形です。

「悲しみを癒す」のではなく、「悲しむ人と共に歩む」——。

この言葉の意味を理解することが、現場での支援の第一歩となります。

グリーフケアとは

グリーフケアとは、「悲しみを癒す」のではなく、「悲しむ人と共に歩む」支援のことです。

人が大切な存在を失ったとき、心の中には喪失・後悔・罪悪感・孤独など、複雑な感情が渦巻きます。

それを無理に“元気づける”のではなく、その人のペースで悲しみを感じ、語り、整理していけるよう寄り添うのが、グリーフケアの基本です。

看護や介護の現場では、死別は日常の一部です。

しかし、そこには必ず“人の物語”があり、残された方の悲しみには一つとして同じものはありません。

「何かをしてあげる」のではなく、「一緒にいる」という姿勢が何よりも大切になります。

グリーフ(悲嘆)は時間と共に薄れるものではなく、形を変えながら人生に溶け込んでいきます。

そのプロセスを尊重し、焦らせず、安心して悲しみを表現できる場をつくることが支援の核心です。

医療従事者としての私たちは、忙しさの中でも「その人の悲しみに立ち止まる勇気」を持ちたいものです。

“癒す”のではなく、“共に歩む”。

それが、ケアの本質であり、人としての優しさそのものです。

看護師ができること

グリーフケアにおいて、看護師が果たせる役割はとても大きいものです。

患者の最期を看取り、遺族と最も近い距離で関わる立場にいるからこそ、

「寄り添いの姿勢」が周囲に安心を与えます。

看護師が行うグリーフケアとは、特別なテクニックではなく、

一人の人間として相手の痛みに寄り添うこと。

小さな言葉と態度が、悲しみの中の希望を灯します。

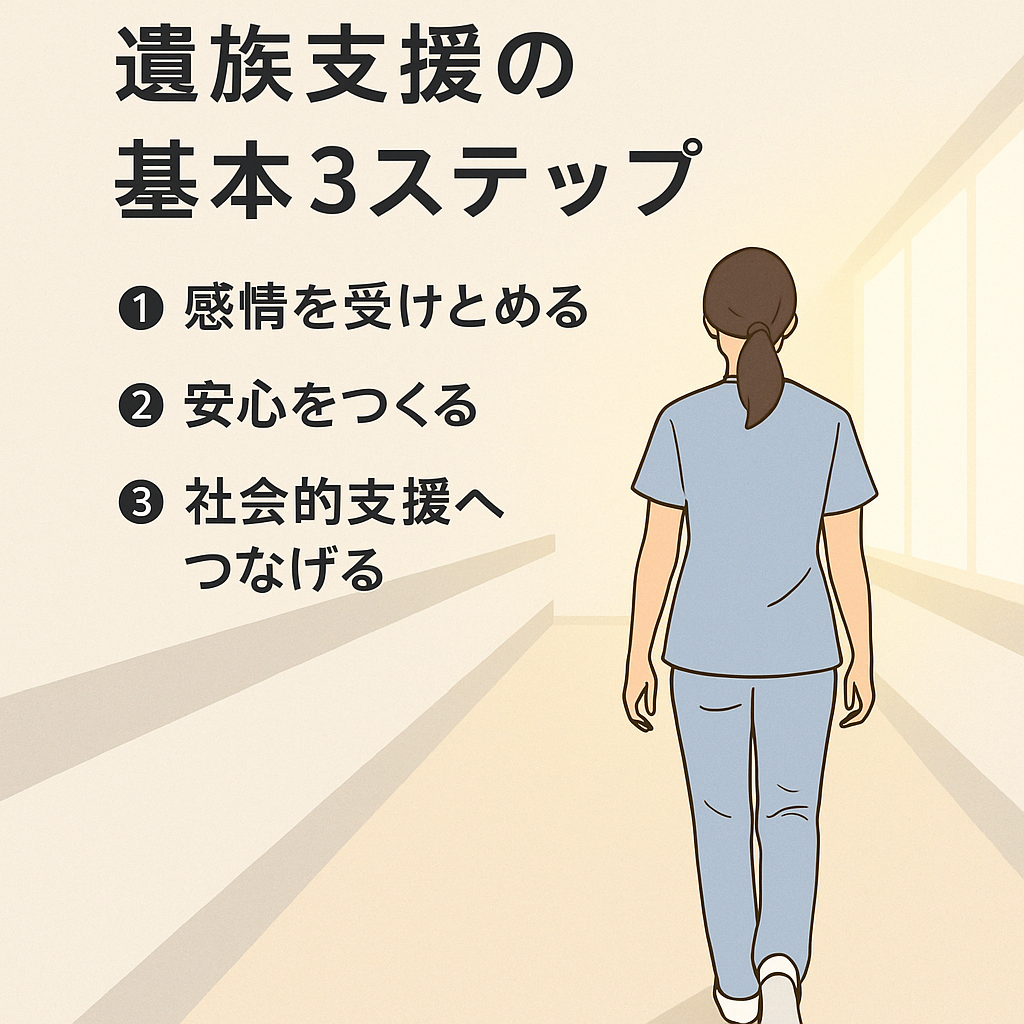

遺族支援の3ステップ

遺族支援を実践するうえで、看護・介護の現場で意識しておきたいのが「3つのステップ」です。

① 感情を受けとめる

まずは、相手の感情を否定せずに受け止めます。

「まだ信じられない」「何も感じない」「後悔ばかり」——

どの反応も自然であり、“正しい悲しみ方”など存在しません。

「そのように感じているのですね」と共感することから始めます。

② 安心をつくる

悲しみの中では、人は不安定になりやすいものです。

落ち着いた声、穏やかな表情、静かな環境づくり。

こうした“非言語的な支援”が、相手の心に安全基地をつくります。

「ここでは安心して話していい」と思えるだけで、心は少し軽くなるのです。

③ 社会的支援へつなげる

グリーフケアは一人の看護師だけでは完結しません。

心理士・医療ソーシャルワーカー・地域包括支援センターなど、

多職種で連携し、継続的に支援できる体制を整えることが重要です。

悲しみを一人で抱え込まないよう、社会的なサポートへ橋渡しをすること。

それも、看護師の大切な役割です。

この3ステップを意識するだけで、遺族支援の質は確実に高まります。

現場で迷わないために

看護師や介護士が、死別の場面で「どう対応したらいいのかわからない」と感じるのは自然なことです。

正解のない場面に立ち会うからこそ、私たちは迷い、悩み、揺れます。

その迷いを少しでも軽くするためには、「自分なりの支援軸」を持つことが大切です。

それは「正しい対応」ではなく、「自分が大切にしたいケアの姿勢」です。

たとえば、「沈黙を尊重する」「相手の気持ちを否定しない」「形だけでなく心で寄り添う」など、

一つひとつの信念が迷いを減らす“羅針盤”になります。

また、現場で感じた葛藤は、同僚やチームで共有しましょう。

グリーフケアは、支援者自身の心のケアも欠かせません。

語ることで整理され、支援の質も深まります。

そしてもう一つ。

「悲しみを完全に癒すことはできない」という前提を受け入れることです。

だからこそ、“共に歩む姿勢”が尊いのです。

どんな場面でも、看護師の優しさと誠実さは、確実に相手に届いています。

あなたの存在そのものが、すでにグリーフケアなのです。

『グリーフケアと遺族支援ハンドブック』が支えになります

看護師・介護士の声から生まれたPDF教材

**『グリーフケアと遺族支援ハンドブック』**では、

現場で「何をどうすればいいか」がすぐにわかる内容を収録しています。

✔ 声かけ例文集

✔ 感情段階モデル図

✔ チェックリスト

✔ ケース別対応例

「癒す」ではなく「共に歩む」ために。

あなたのケアを支える、1冊のハンドブックです。

👉 詳しくはこちら

▶ ココナラで教材を見る

まとめ

「悲しみを完全に癒すことはできない」。

その事実を受け入れたとき、初めて本当のグリーフケアが始まります。

看護師の誠実なまなざし、やさしい沈黙、思いやりのある一言。

それらすべてが、誰かの心を支える“看護の力”です。

あなたの存在そのものが、ケアの証です。

コメント